광주 도서관: the Vault

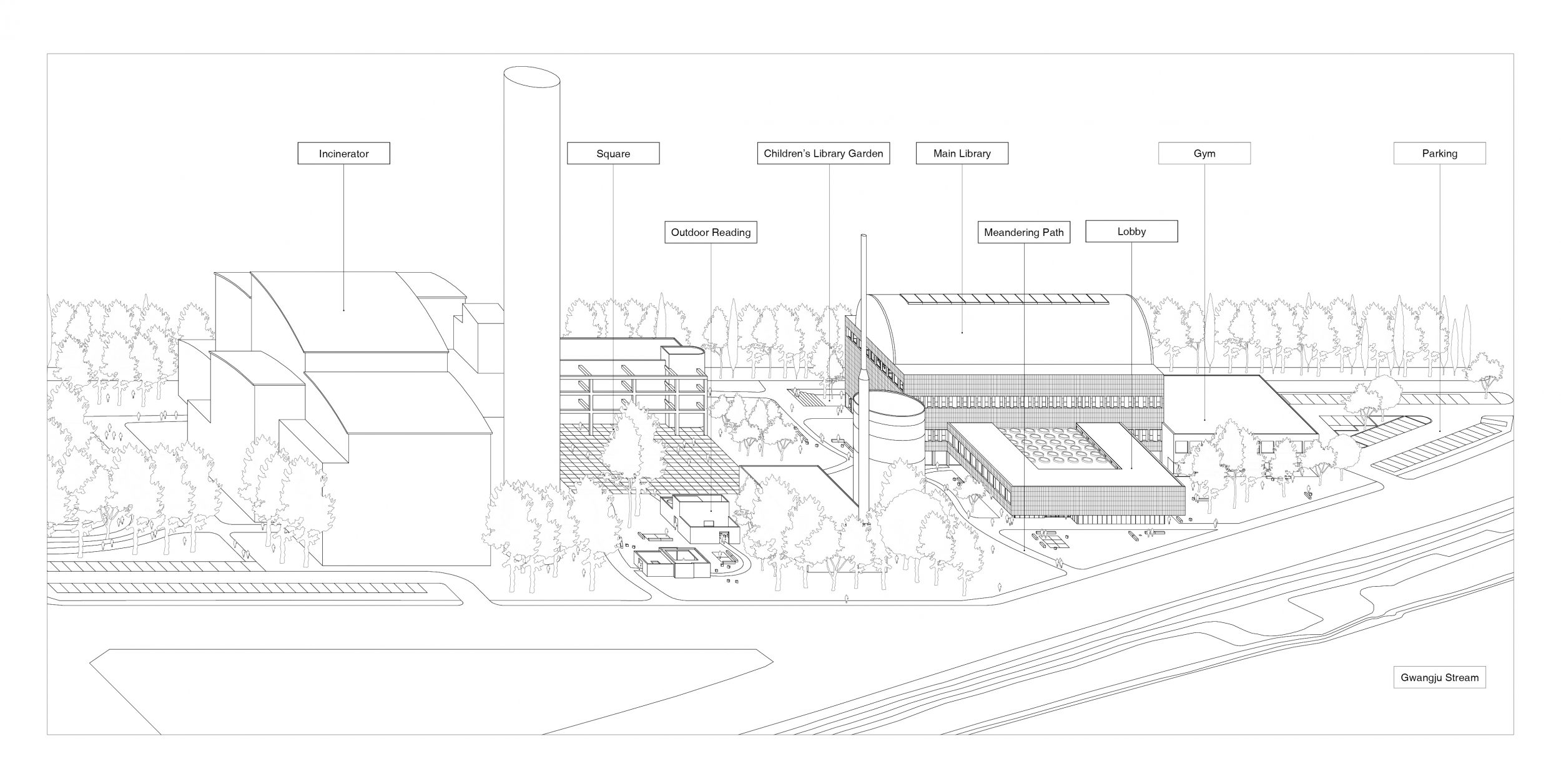

Sangmu Incinerator was built in 2001 to incinerate the waste from the city of Gwanju. This relatively short-lived facility will now be transformed into a cultural venue due to the consistant request from the citizens.

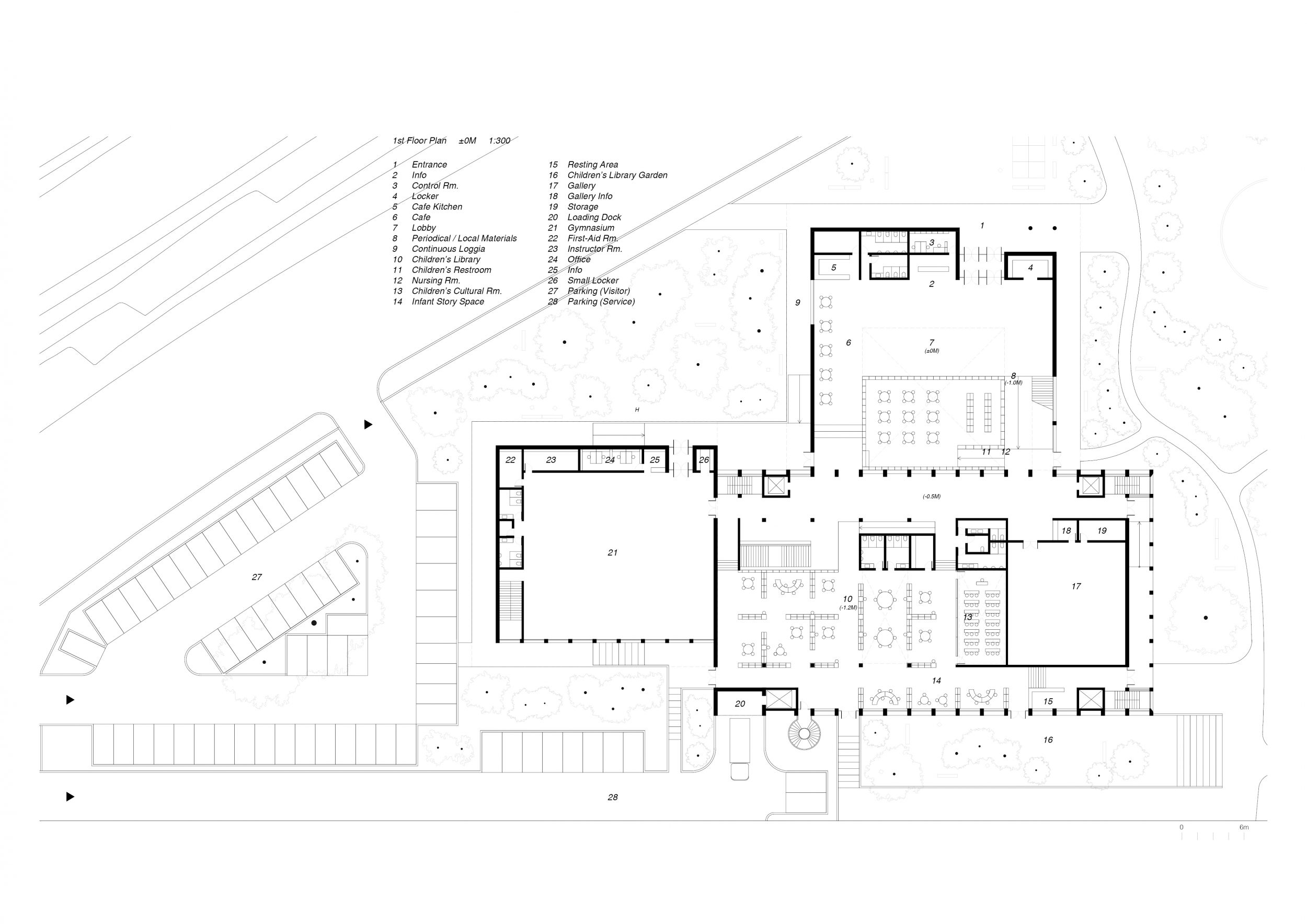

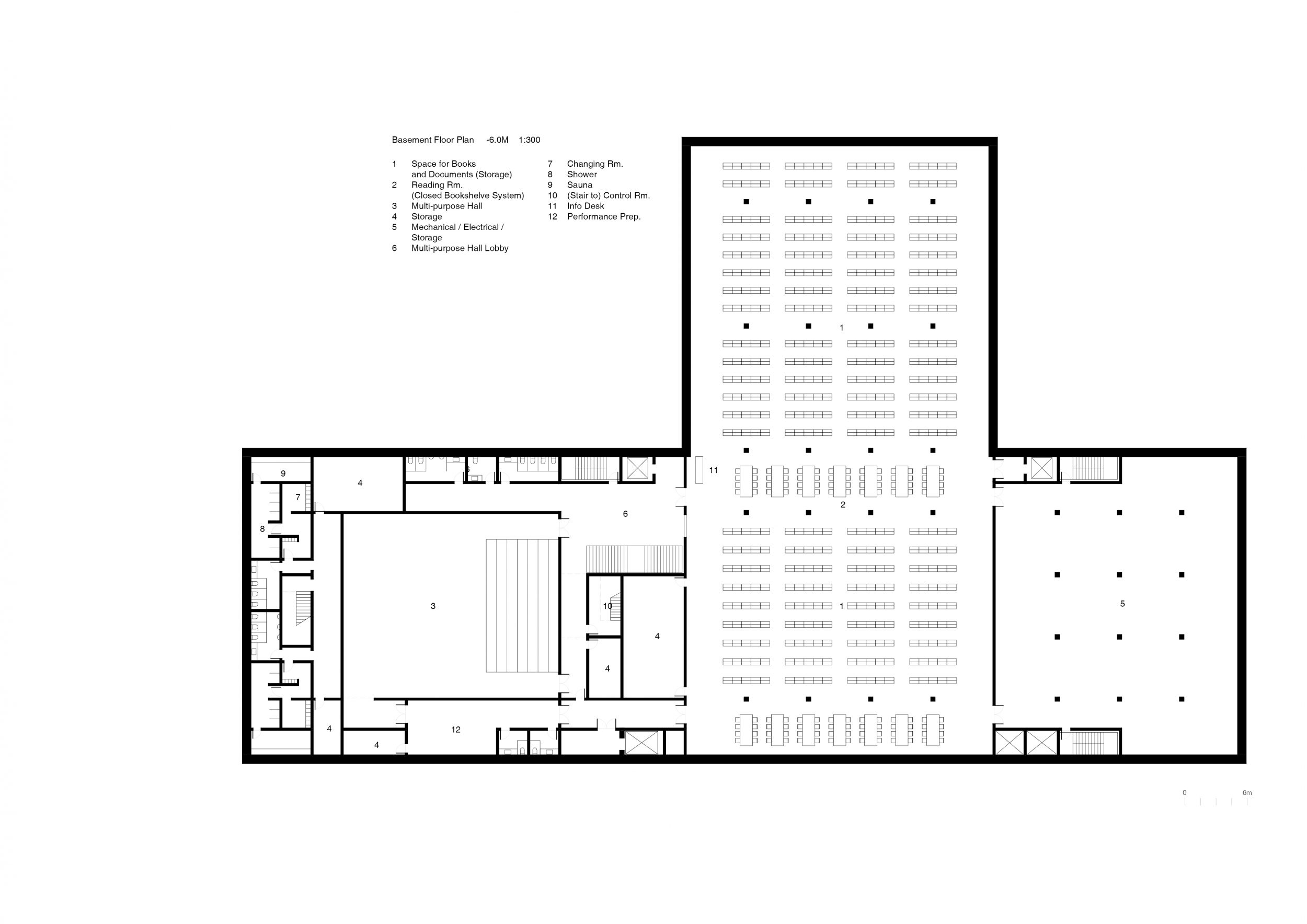

The site emcompassing the insinerator is surrounded by evergreens that got planted twenty years ago to disguise the facility, and now they have grown into a mature and dense forest. We suggest to maintain this forest and make use of it as a core element for the future development of the site. This forest which is comprised mainly of pines and firs will become an outdoor extension of the library where people can read and relax. With this beautiful forest as a mediator, we propose the new program for the Sangmu Incinerator to be an a library focused on archiving and storages. As having the incinerator and the newly built library-the Vault as an anchor, the entire campus will become a cultural venue of distinct characteristics of knowledge exchange and a forum for debates; a “Library Campus”.

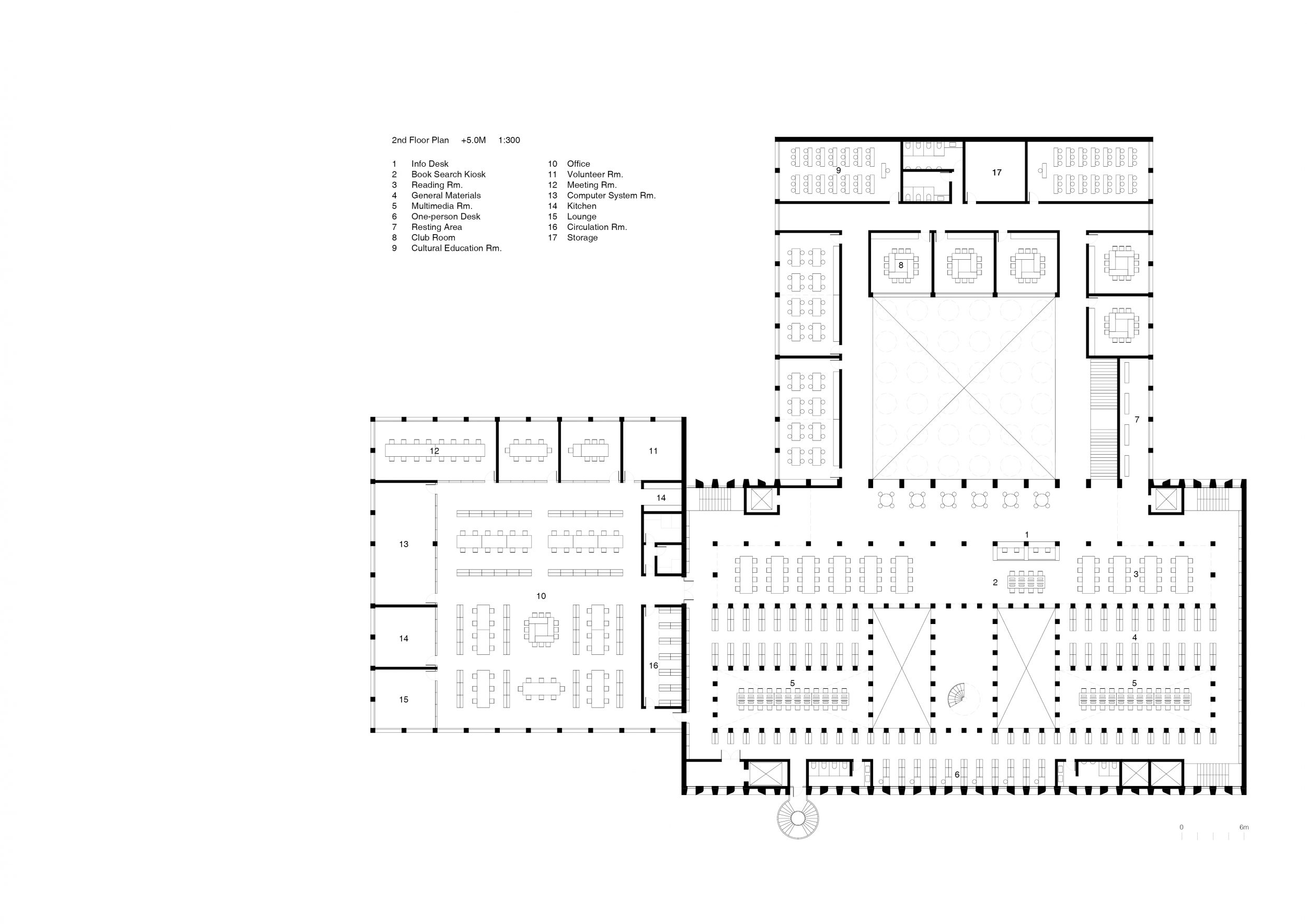

Generally, a library is one of the least commercial and most public civic program of our time. It’s open to everyone, and all the participants can find their own subject of interest in a free manner. Our library design tries to maximize the visitor experience that one can always find a preferrable spatial condition that suits one’s preference, personality or mood.

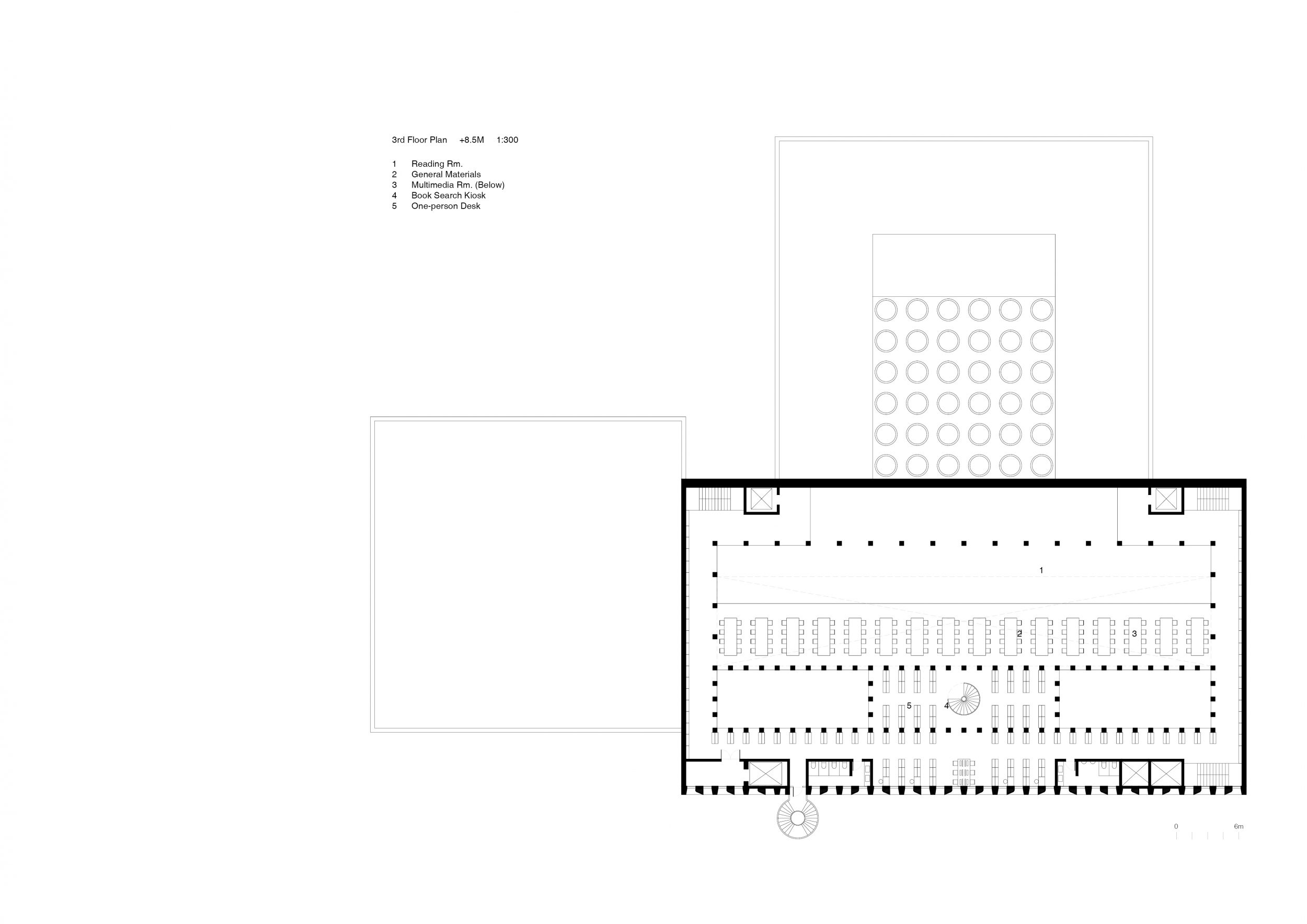

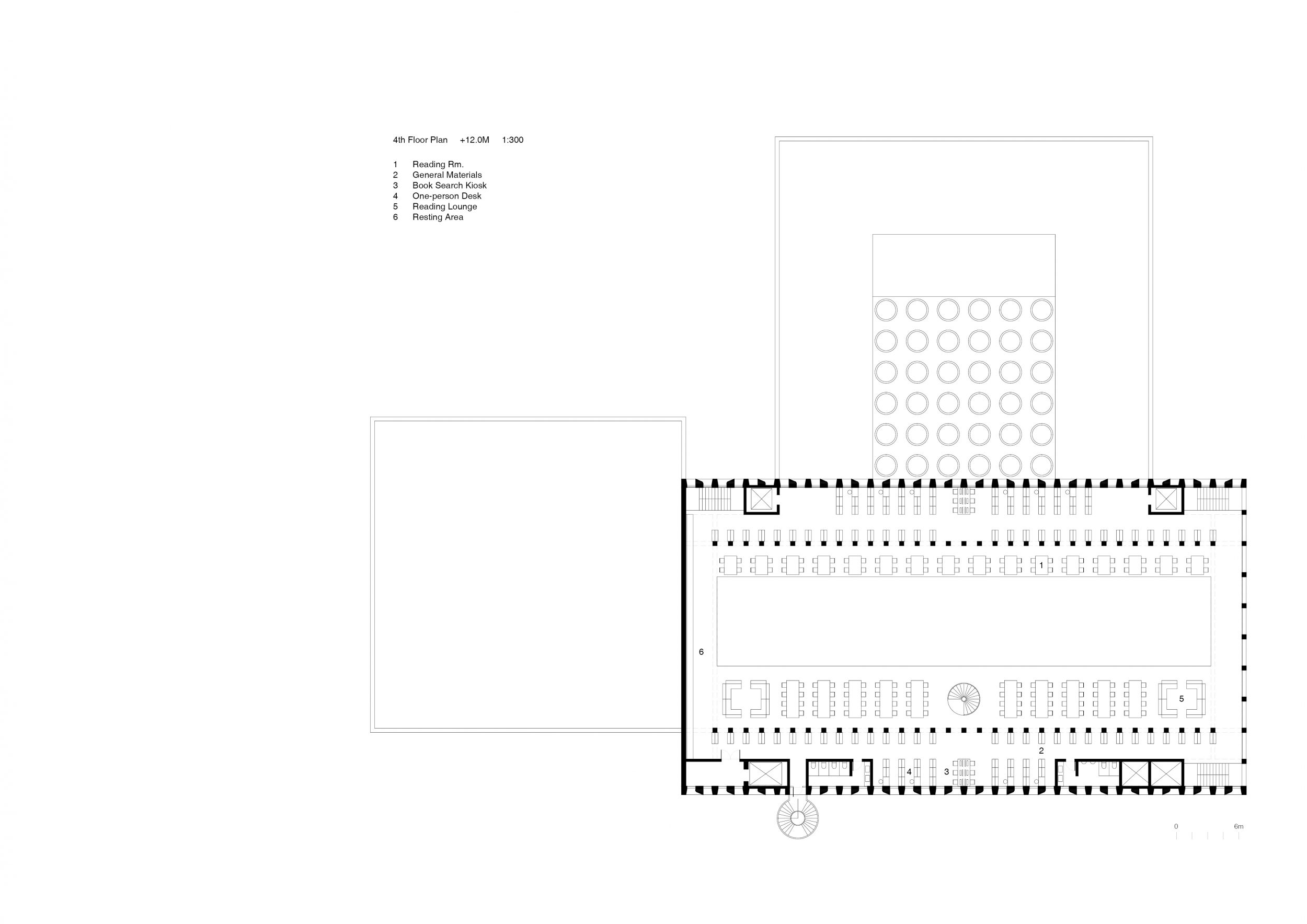

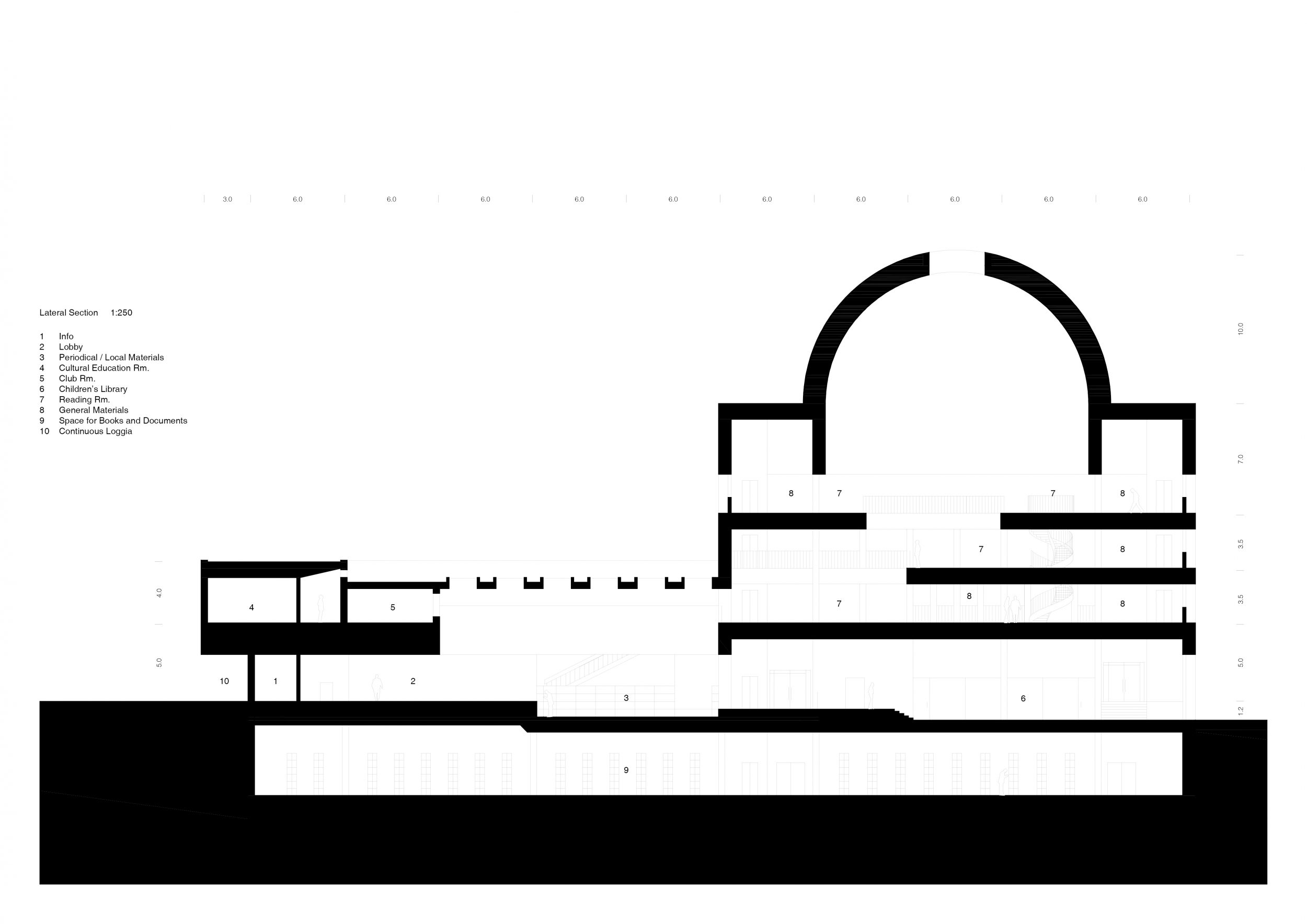

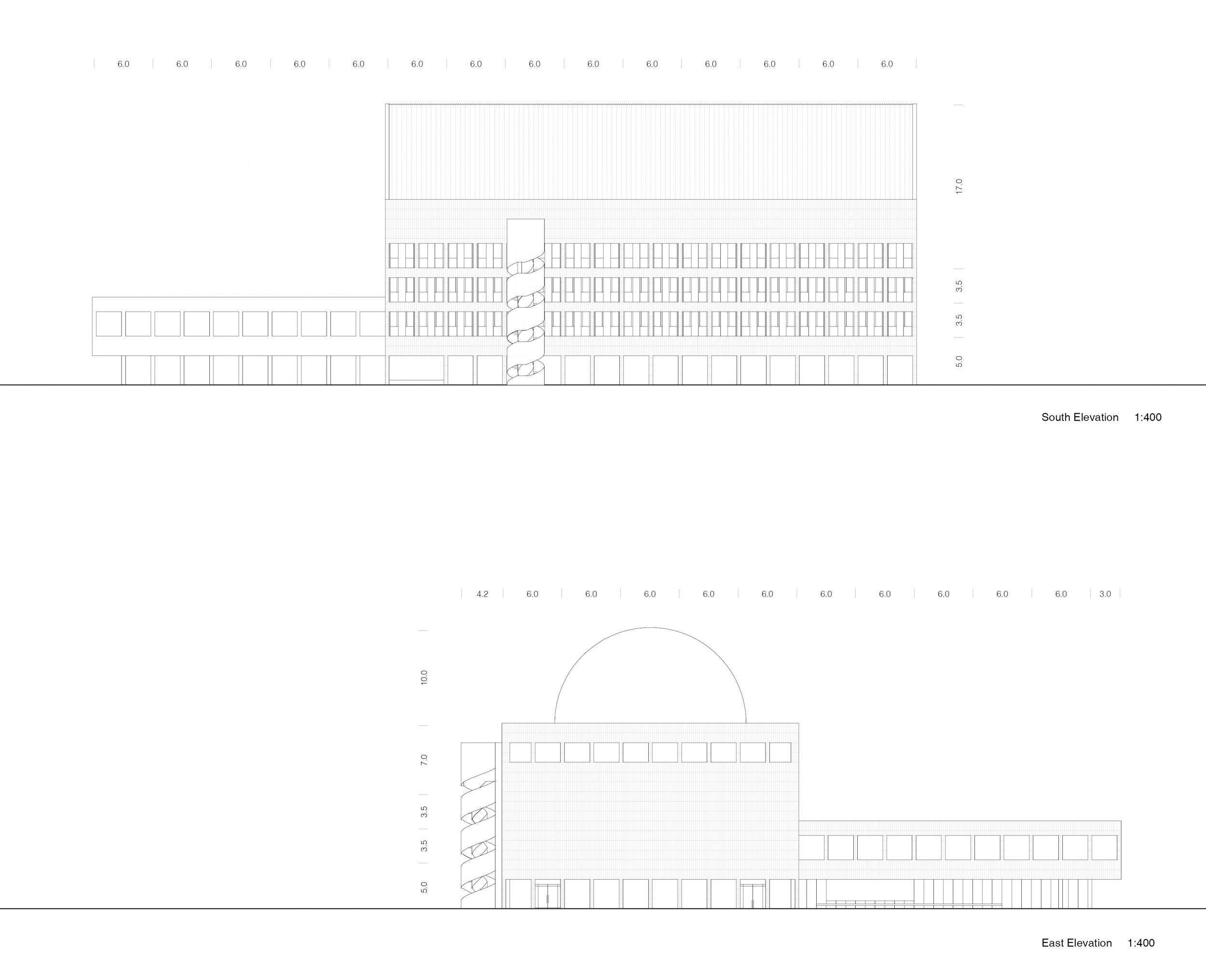

The library focused on creating various reading atmospheres from the most private to the most communal; Different ceiling heights, and number of groups, openness are created either inside or outside the building. The main reading room is the biggest space within the building, and its enormous barrel vault the space will enhance the feeling of “together-ness” to Gwangju citizens.

The materials of the building is carefully selected in accordance with the intimate relationship between the forest and the library. The main interior material is wood which will provide a cozy and comfortable feeling while reading and will connect to the warm shades of the evergreen forest. The exterior will be made of black semi-circular tiles to give the library a stable and calm mood, while at the continuous loggia at the ground level, an open promanade for strolling and resting, will be made of wood as well to resonate with the softness inside.

The new library building will become a solid anchor to the community not only socially but also manifested spatially, and to become a forum of knowledge of the cultural city of Gwangju.

tags: HAPSA, Green, Horizontal Stacking, Visual Connection

TYPE: 도서관 (신축 / 공모전)

YEAR: 2020

STATUS: NOT COMPLETED

LOCATION: 광주광역시 서구 치평동 1163

CLIENT: 광주광역시

DESIGN: HAPSA | 권경민 - 박천강